中南半岛与马来群岛植物分布格局成因研究取得新进展

东南亚以其复杂多样的地质演化历史和极高的生物多样性而著称,是全球生物学、生态学及生物地理学研究的重要区域。自新生代以来,该地区经历了剧烈的构造运动、气候波动和海陆格局变化,这些过程不仅塑造了独特的地貌格局,也深刻影响了物种的起源、扩散和遗传结构。然而,关于中南半岛和马来群岛的地理分布格局成因,以及区域物种在长期环境变迁中的迁移扩散模式,仍缺乏系统的实证研究。

针对这一科学问题,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)综合保护中心植物系统发育与多样性保护研究组的研究人员,以分布于东南亚各岛屿的轮叶三棱栎(Trigonobalanus verticillata)作为研究对象,整合RAD-seq基因组学数据与生态位模型,系统解析了该物种在中南半岛和马来群岛的时空分布格局、遗传多样性结构以及未来潜在分布动态。

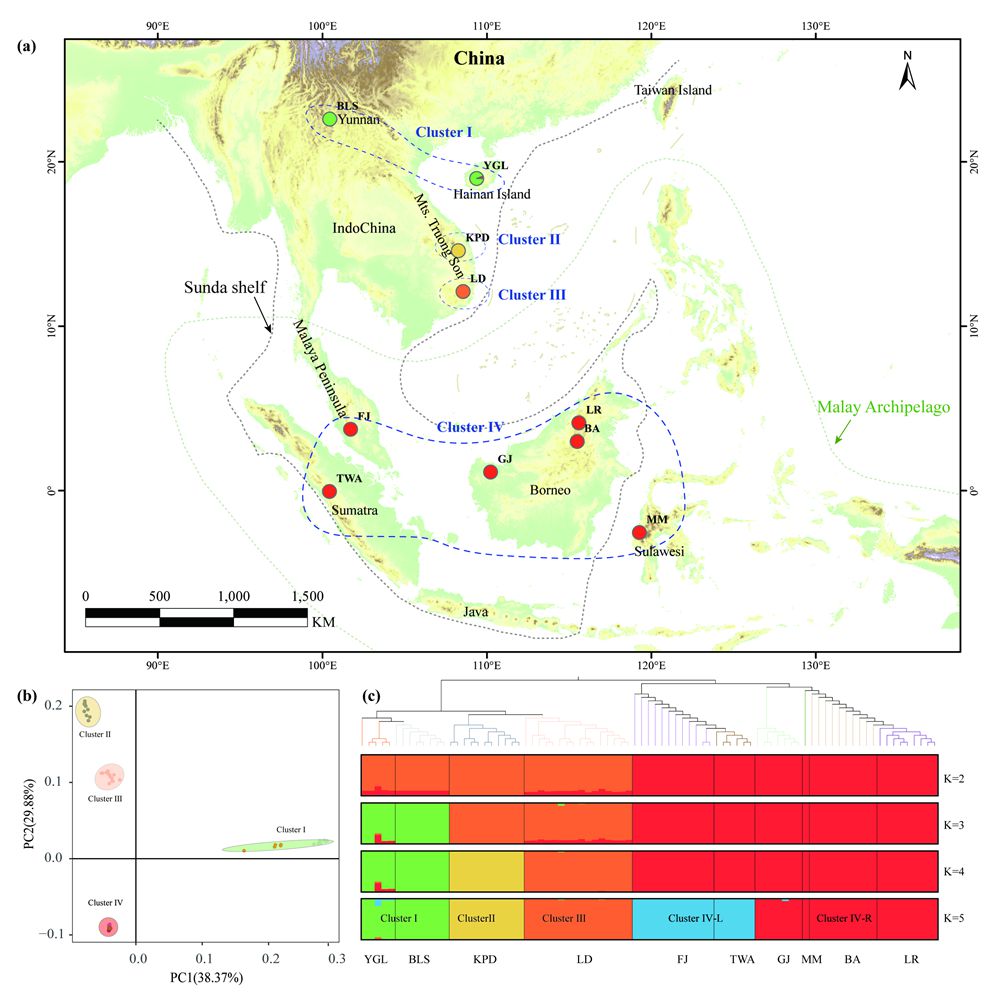

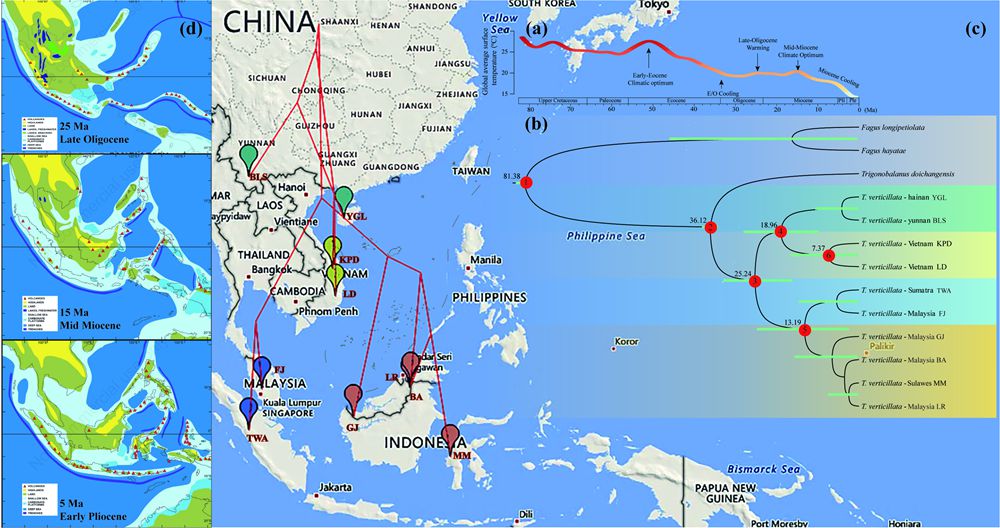

结果显示:(1)轮叶三棱栎起源于北巽他古陆,并在渐新世-中新世期间逐渐扩散至中国云南和海南,以及马来群岛的其他区域。(2)由于巽他古陆海侵海退影响,马来群岛群体经历了严重的历史瓶颈造成了长期低遗传多样性;相比之下,中南半岛的地形异质性和居群间的基因流维持了居群高遗传多样性。(3)自末次盛冰期以来,婆罗洲始终具备适宜轮叶三棱栎生存的环境条件,预计在未来气候变化背景下仍将继续发挥“避难所”的作用,为维持物种进化潜力的长期避难所应注意优先保护。该研究阐明了古地理过程和环境因素如何共同塑造了东南亚当前的植物分布格局,并通过物种水平的种群历史为理解区域生物地理动态提供了一个案例研究

该研究成果以RAD-seq reveals Cenozoic shifts in the palaeogeographic distribution of Trigonobalanus verticillata across the Indochina Peninsula and Malay Archipelago为题,近期发表于地学经典期刊Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology。版纳植物园植物系统发育与多样性保护研究组已毕业硕士研究生虎灵为论文第一作者,孟宏虎副研究员、李捷研究员和重庆医科大学附属儿童医院寸玉鹏研究员为共同通讯作者。该研究得到了云南省基础研究计划、上海市园林绿化市容科学研究专项基金、中国科学院东南亚生物多样性研究中心项目、中国科学院“西部之光”项目、云南省“兴滇英才”支持计划及版纳植物园“十四五”项目的资助。

图1 轮叶三棱栎的地理分布和居群遗传结构。

图2 轮叶三棱栎分布区的地质历史、谱系结构以及古气候变迁。