乘风而行:早渐新世捷克和中国风传种子和果实的扩散机制与古生态意义

种子和果实的扩散是维持生态系统结构与功能的关键过程。对大部分植物而言,种子和果实的扩散是其生命周期中唯一能够实现个体迁移的阶段。与动物传播相比,依靠风力传播的植物更容易受到气候变化的影响,因为动物活动会将种子或果实运送到更适宜动植物生活的地方(定向传播)。早渐新世是“冷室气候”的起点,欧亚大陆植被从晚始新世的亚热带常绿阔叶林转变为温带落叶混交林。这一时期植物种子和果实的主要扩散方式是什么?欧亚大陆东部和西部生态系统是否展现出相似的扩散特征?

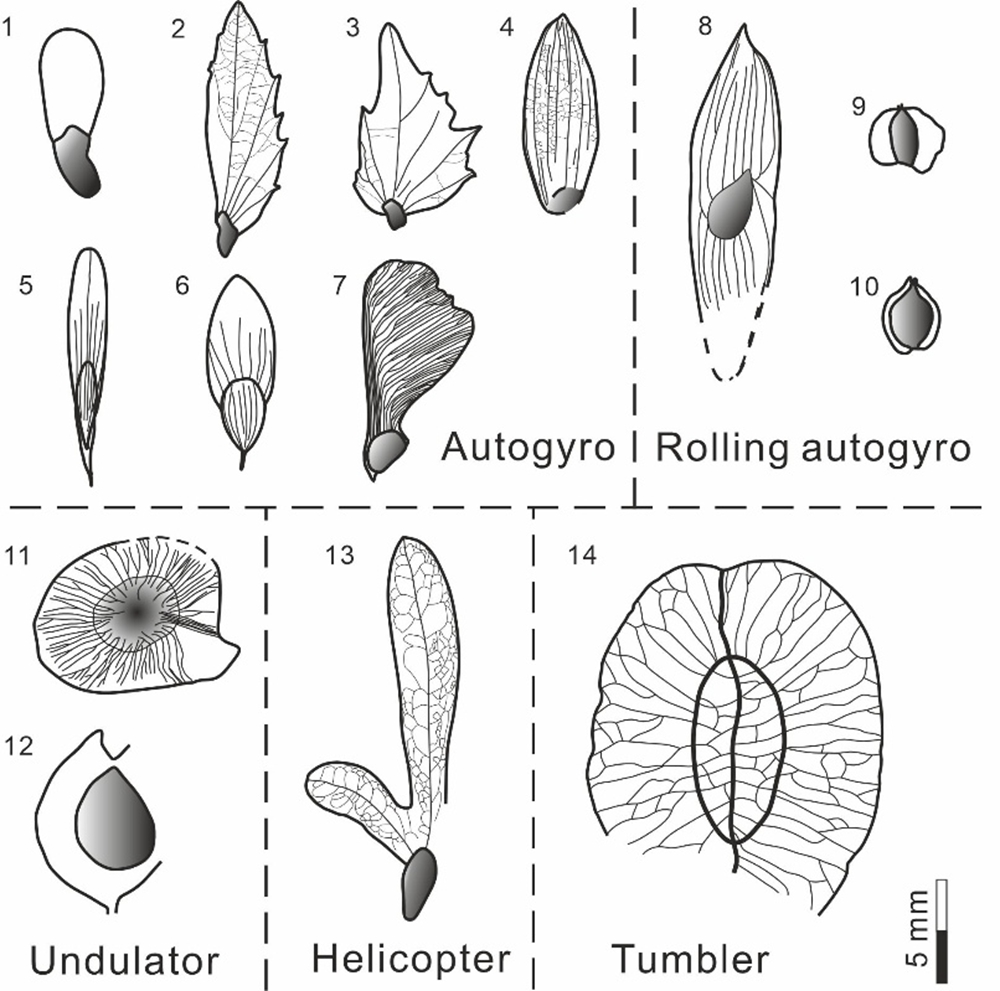

为回答这两个科学问题,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)古生态研究组对欧亚大陆14个早渐新世化石点的植物类群进行了统计分析。其中,中国吕合和捷克Kundratice化石点具有较高的种子和果实多样性,能够代表早渐新世欧亚大陆种子和果实的传播方式。结果显示:风力传播是两个化石点最主要的种子和果实传播方式;大多数动物传播的类群仅以叶化石的形式保存下来;无特殊传播结构的类群都为豆科类群。自旋型(下落过程中绕果实长轴旋转,如槭属、梣属和鹅耳枥属)是两个化石点种子和果实最主要的空气动力学类型,其次为旋转自旋型(下落过程中同时绕果实长轴和种子端旋转,如臭椿属)。两个化石点大部分风力传播的类群都是现代落叶阔叶林的常见成分,且风传类群的比例与中国现代相似纬度地区相似。该研究在种子和果实扩散这一重要的生态过程维度上,证实了欧亚大陆早渐新世植物群的相似性。

相关研究成果以“Gone with the wind: Wind-dispersed seeds and fruits at two early Oligocene sites in the Czech Republic and China, and their palaeoecological implications”为题,发表在国际期刊Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology上。版纳植物园古生态研究组助理研究员吴梦晓为第一作者兼通讯作者,德国森肯伯格自然研究会德累斯顿自然历史收藏馆的Lutz Kunzmann博士参与了该项工作。该研究得到了国家自然科学基金、云南省自然科学基金和中德博士后项目的资助,特此致谢。

吕合和Kundratice化石点风传种子和果实气动类型划分 1. Pinus sp.;2. Carpinus sp. 1;3. Carpinus sp. 2;4. Ostrya sp.;5. Fraxinus zlatkoi;6. Fraxinus cf. honshuensis;7. Acer sp.;8. Ailanthus confucii;9. Betula sp.;10. Alnus kefersteinii;11. Dipteronia brownii;12. Ulmus sp.;13. Palaeocarya hispida;14. Craigia bronnii.